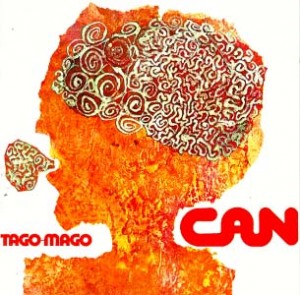

Tago Mago è in realtà il quarto album dei Can, anche se nella loro discografia ufficiale appare come terzo, dato che il loro debutto con Delay sarà rilasciato soltanto nel 1980. La formazione è quella ormai classica con i due ex allievi di Stockhausen Holger Czukay al basso e Irmin Schmidt alle tastiere, il busker giapponese Damo Suzuki alla voce, il giovane Michael Karoli alla chitarra e il jazzista “mezzo uomo mezzo macchina” Jaki Liebezeit alla batteria. Il disco, edito dalla United Artists nel 1971 con la copertina di Ulrich Eichberger, era in origine un doppio LP, con un tempo di esecuzione colossale di 73 minuti. Le registrazioni avvennero nel 1971 a Schloss Nörvenich, un castello vicino a Colonia, in cui la band rimase per un anno senza pagare alcun affitto al proprietario (un collezionista d’arte di nome Mr. Vohwinkel).

Il “doppio bianco” è in realtà arte nera, nel senso più puro del termine. L’intero disco è un’esperienza mistica psicotica: il tossico Virgilio della situazione è lo straniero in patria Damo Suzuki, tra placidi borbottii e spaventose urla luciferine e, non a caso, il titolo è preso da uno scritto del celebre satanista Aleister Crowley (ma è anche il nome di una paradisiaca isola spagnola).

“Paperhouse” apre la porta degli inferi con un magistrale inganno, una opening track che si rivela inizialmente come un bel pezzo melodico dove i tamburi impostano il flusso della canzone per poi avanzare in una sezione lunga strumentale e contorta, fronteggiata da un buon lavoro di chitarra. “Mushroom” è abbastanza diversa, un salmo alienante di jazz industriale in cui ancora una volta spiccano le percussioni di Liebezeit, qui ipnotizzate da un’inquietante pista in 4/4 che fornisce uno sfondo psichedelico piuttosto basico per un testo altamente dannoso (“Well, I saw mushroom head, I was born and I was dead“). Rasenta le visioni dei Magma la successiva “Oh Yeah“, dove il primo verso venne registrato al contrario, mentre il secondo è cantato in “Engrish” con lo strano accento di Damo che poi passa alla madrelingua giapponese. Inizia con un’esplosione apocalittica ed il rumore della pioggia, per poi erigersi in una nebbia altamente sperimentale in cui il ritmo è forte, il basso martellante e le chitarre risuonano sinistre.

“Halleluhwah” è un baccanale funk di 18 minuti in cui Liebezeit è al suo apogeo, nonostante risulti un po’ ripetitiva nella struttura di base dove il battito del tamburo si reitera quasi ininterrottamente con solo qualche lieve variazione, mentre il basso di Holger pare il collante fluido di questa deviata maratona musicale, mentre l‘Hare Krishna diabolico di “Aumgn” è di gran lunga il pezzo più spaventoso di cui sono a conoscenza; gli effetti sonori acidi di Irmin Schmidt sono prelevati direttamente dalla mente oscura di Aleister Crowley: è un brano contorto, con un tripudio di vocalizzi monastici e urla cavernose che si fanno strada tra suoni elettronici raccapriccianti, una composizione funesta priva di qualsiasi melodia e che ha aperto la strada ad esperimenti sonori simili da parte di Cluster, Tangerine Dream e Klaus Schulze. E proprio quando pensi di averne avuto abbastanza, “Peking O” ti colpisce da tergo, in una elettronica psichedelica completamente “dada” rotta dai balbettii demoniaci di Damo Suzuki (che ricorda il nonsense di alcuni pezzi zappiani), una melodia in cui l’irrazionalità sale ad un livello inumano quando subentra un pianoforte disarmonico e altri rumori di indubbia provenienza: il volume si alza, il ritmo accelera, il tamburo avanza incessantemente senza pietà e una voce assassina grida nella completa demenza e ferocia. Una bestia sonora brutalmente originale e non convenzionale, di certo!

Nel dilemma finale di “Bring Me Coffee or Tea” deciderete esausti di aver invece bisogno di una tisana: è un atteggiamento nichilista verso tutte le strutture musicali, dopo la distruzione violenta del nostro senso di armonia perpetuata fino alla traccia precedente. Essa risulta come un risveglio dal più malvagio degli incubi immaginabili, in cui tutti i postulati dati per reali vengono meditati con la fronte corrugata. La sezione ritmica in questa ultima canzone è diversa dal resto del disco, risultando meno caotica e più tribale, e sembra essere lì piuttosto per aiutare l’umore generale, che si trova principalmente nella chitarra di Karoli (potenziata dal sitar) e nel lamento orientale di Suzuki. Così finisce, senza fanfare o libertà.

I Can furono un gruppo di musicisti di talento, pionieristici e disinibiti, che trovarono le strutture melodiche limitative e cercarono di creare un’arte globale. Alcuni contrassegnano questo disco come generico Krautrock, altri lo marchiano come generica psichedelia, altri ancora vi intravedono gli influssi del maestro Stockhausen filtrati dagli insegnamenti lisergici di Timothy Leary e dall’avanguardia di John Cage… Ma sopra ogni etichetta, la qualità musicale dei Can si riduce a due misure: la prima è il folle vocalist Damo Suzuki e la seconda è la densa sezione ritmica, ed in questo disco entrambi sono al top della forma.

Mantenete una mente aperta come un paracadute e date un paio di giri a questo album… ma assicuratevi di ascoltare per davvero! Non credo ne rimarrete delusi. Alcune parti potrebbero risultarvi noiose e/o ripetitive, ma saranno spente dalle sezioni più sperimentali ed intriganti, che scavano a mani nude ferocemente nell’Io più profondo. Julian Cope ha scritto nel suo Krautrocksampler che Tago Mago “suona solo come se stesso, e come nessuno prima o dopo” e penso che questa breve epigrafe renda onore a questo oscuro capolavoro, un viaggio di andata e ritorno in prima classe nell’inferno teutonico.