Secondo album in studio per Kevin Ayers, reduce dalla ludica “Religious Experience” del debutto (Joy of a Toy) che gli costò qualche riflessione mistica in fase di promozione del disco: il dandy canterburiano si trovò difatti da solo, in compagnia di mille idee che turbinavano nella sua candida mente, e capì di avere bisogno di un proprio gruppo di supporto; fu così che mise assieme alcuni dignitari di Canterbury come il pianista ed arrangiatore David Bedford, il sassofonista jazz Lol Coxhill (raccattato mentre suonava per strada!), il batterista Mick Fincher ed il diciasettenne polistrumentista Mike Oldfield, in una band denominata superbamente “The Whole World“ che si riveló ben presto più di una semplice convenienza promozionale; un anno dopo il primo album solista, Shooting at the Moon vede la luce con lo stesso taglio pop del suo predecessore ma con una maniera irriverente ed un trattamento  a tratti spaventosamente sperimentale: di tutti gli album di Kevin Ayers, questo è di gran lunga il più difficile da definire, risultando maggiormente disomogeneo ed impegnativo rispetto al resto della sua produzione… ma quando ci si ricorda che “il mondo intero” venuto in suo aiuto è composto dai quattro artisti eclettici sopracitati, tutto comincia ad avere più senso ed anche la sua stravaganza appare più lucida.

a tratti spaventosamente sperimentale: di tutti gli album di Kevin Ayers, questo è di gran lunga il più difficile da definire, risultando maggiormente disomogeneo ed impegnativo rispetto al resto della sua produzione… ma quando ci si ricorda che “il mondo intero” venuto in suo aiuto è composto dai quattro artisti eclettici sopracitati, tutto comincia ad avere più senso ed anche la sua stravaganza appare più lucida.

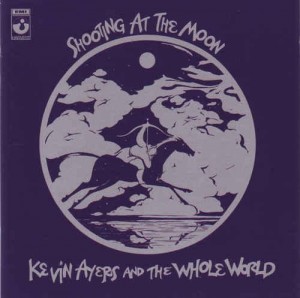

Registrato ad Abbey Road con la produzione di Peter Jenner e dello stesso Kevin Ayers, l’album venne infine rilasciato nell’ottobre del 1970 per la Harvest (la collana progressive della Emi).

“May I?“ è indubbiamente la perla nera del disco, sotterrata a mani nude in un cafè parigino della “rive gauche” e portata in superficie dal sassofono di Lol Coxhill e dal basso di Mike Oldfield, che non si limita a riprodurre i toni standard, ma gioca su una serie di accordi invertiti per guidare il gruppo nella parte successiva della canzone, dove David Bedford alla fisarmonica ed il baritono esotico di Ayers fondono la traccia in un vaudeville voyeuristico (“May I sit and stare at you for a while? I’d like the company of your smile“). Nelle bonus track è presente anche una “versione-chanteur” in francese, piuttosto evocativa. “Rheinhardt & Geraldine/Colores Para Dolores” ripercorre la strada battuta dall’opening-track, disponendo di un contributo di tastiere, basso, clarinetto, sax e tamburi a formare un collage a luci rosse. Spicca su tutti il basso – di tanto in tanto distorto – e la voluttuosità del sassofono mentre la parte vocale beneficia di alcuni potenti accenti di batteria che la contrappuntano violentemente; a circa metà pista un’orgia di nastri orchestrati incollati al rovescio dà il via ad una seconda parte di agitata “operà” psichedelica.

La mia preferenza indubbiamente va a “Lunatics Lament“, un brano di funambolico rock’n roll dominato dalla chitarra distorta di Mike Oldfield, in un decandentismo non dissimile ai Velvet Underground che presenta anche un’ossessiva linea di basso scossa dalla voce da crooner squilibrato di Ayers, che con le sue urla schizofreniche lascia spazio all’introduzione del brano seguente: dall’altra parte della barricata, abbiamo infatti i suoni in forma libera di “Pisser Dans Un Violon“ (traduzione: pisciare in un violino), un pezzo sperimentale e minimalista che si protrae per ben 8 minuti, dove Mike Oldfield appare stralunato, David Bedford preme i tasti a caso sul suo organo, Lol Coxhill suona alcune note del sax attraverso un amplificatore per chitarra, uno sgraziato Kevin Ayers gratta le corde del basso con un plettro e Mick Fincher… non ho ancora capito cosa stava facendo in quel momento. Mi duole dirlo ma io passo, per me questo pezzo è decisamente troppo!

L’irresistibile “The Oyster and the Flying Fish” ci fa dimenticare l’insania del brano precedente, ritirandosi in un campestre folk acustico in duetto con Bridget Saint John (che quasi prefigura la collaborazione di Kevin Ayers con Lady June nel 1974 in Lady June’s Linguistic Leprosy). I testi riflettono una favola patafisica di un’ostrica e di un pesce volante (“An oyster has to stay inside and a flying fish must flee, all the time”) in una disposizione strumentale che si riduce ad un dialogo tra sferzate di chitarra acustica, un pianoforte honky-tonk sullo sfondo, un tamburello bucolico e le due voci ben commisurate in una brezza esotica in cui ancora è evidente l’infanzia malesiana di Ayers.

L’arcana “Underwater” viene composta dagli abissi attraverso una serie di note riverberate, in cui Oldfield scivola sulla chitarra con un bottleneck mentre Ayers manipola il suo basso e ne seguiamo in diretta la scordatura: gli Whole World nel frattempo accompagnano a turno i gemiti del violino che viene seviziato ed annegato con un plettro, in un fondale marino di ipnotici organi dissonanti e lontane percussioni allucinate che increspano l’acqua, unica muta testimone di questo crimine subacqueo. La scricchiolante “Clarence in Wonderland” è stata scritta da Ayers su una spiaggia quando si trovava con Daevid Allen a Dejà nel 1966 ed è ispirata ad una festa privata coi Soft Machine in cui era presente anche Brigitte Bardot: Mick Fincher in questa traccia aggiunge percussioni dal gusto caraibico, ma soprattutto è il marimbafono di Bedford a cavalcare l’onda più alta. La successiva “Red Green and You Blue” è invece per lo più una giustapposizione di voce, chitarra, sax e percussioni, in un ritmo rilassato bossanova dove Ayers canta nella pigrizia, creando un insolito contrasto con il tune pop-jazz quando assume connotati più minacciosi.

La title-track “Shooting at the Moon” discende per parentela diretta da “Jet Propelled Photographs” (1967) dei Soft Machine. I vari strumenti (sax, basso e batteria in primis) sembrano lavorare in modo indipendente, mentre un tema fastidiosamente ripetitivo li trascina in un riff principale che viene esteso e ristretto secondo evenienza. Odfield ed Ayers cantano in simultanea, distorti irriconoscibilmente nel loro timbro, mentre l’organo Farfisa di Bedford crea un insolito e dissonante background, alleggerito da una chiusura in un valzer in 3/4; questa traccia è la degna conclusione di un album che fonde la bipolarità musicale di Ayers: l’avanguardia jazz e le tradizioni folkloristiche si ritrovano entrambe esauste ed ubriache sui bordi di una strada – ma si rimetteranno presto, non preoccupatevi per loro.

Kevin Ayers ricordò quel periodo così: “Fu un meraviglioso caos, tutto era consentito. L’unica regola era che regole non ce n’erano. Fu una specie di liberazione da certe costrizioni. Non ricordo i dettagli ma la cosa fondamentale è che quel risultato fu possibile perché la casa discografica ci diede carta bianca e non tentò d’interferire o suggerire alcunché”. Bisogna sottolineare come anche l’esperienza con i Whole World terminò presto e complice, manco a dirlo, fu ancora l’incapacità dell’ozioso Ayers di sopportare la fatica dei tour.

Tra decadentismo bohèmien e humour infantile, è Kevin stesso a definire in maniera stravagante la sua arte come una banana, sostenendo che essa “è il simbolo della mia musica: fiera e dignitosa, diventa ridicola se la sbucci“. Le sue canzoni sembrano casuali sulla superficie, ma a ben guardarle e sbucciarle rivelano un’acume artistico che lo porta in un contesto non distante dal suo amico, Syd Barrett: la voce scura e baritonale ma nello stesso tempo limpida di Ayers abbinata ad una visione del mondo ingenua, non è gravata però dai toni di intrinseca paranoia che pervadono il lavoro di Barrett, ma piuttosto da una visione pastorale e spensierata della vita, ricavata soprattutto dai suoi numerosi viaggi, in cui Ayers ci informa con una gioia puerile anche dell’aspetto più insignificante di una vicenda che di norma passa trasparente sotto agli occhi assuefatti di un adulto.

Nel successivo Whatevershebringswesing (Harvest, 1972) Kevin Ayers, con l’ausilio di alcuni superstiti dei disciolti Whole World e dell’amico di sempre Robert Wyatt, completerà il suo ludico trittico con un altro piccolo capolavoro dimenticato.