“La caratteristica fondamentale della Rough Trade era quella di essere organizzata come una cooperativa ed essere ispirata a principi socialisti“: così presentava Geoff Travis la sua nuova creatura, l’etichetta indie ed artigianale per eccellenza. Ovviamente, la neonata scuderia non ci pensò due volte a mettere sotto contratto un personaggio per cui Travis stravedeva dai tempi dei Soft Machine, l’orfano discografico Robert Wyatt, che dopo le delusioni di Ruth is Stranger Than Richard ed il divorzio della Virgin si era chiuso nel suo silenzio e non aveva più inciso una singola nota, fatta eccezione per le fugaci collaborazioni con Brian Eno, Carla Bley ed alla colonna sonora di “The Animals Film”.

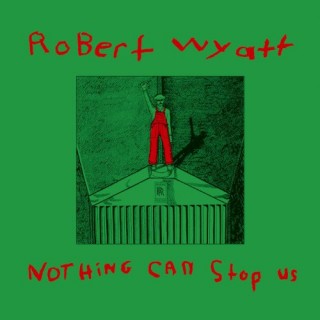

Stressato per le continue perdite finanziarie ed il suo nuovo status di “inabile al lavoro” (trovò, infatti, soltanto un posto poco remunerativo in una fabbrica che produceva pezzi da scacchi), Robert Wyatt accettò di buon grado l’idea di Geoff Travis di tornare in studio, incidendo una serie di rivisitazioni che avessero anche un valore ideologico, soprattutto dopo il suo ingresso nel Partito Comunista Britannico. Riunendo tutti i singoli pubblicati in quell’anno, Nothing Can Stop Us fu rilasciato nel marzo del 1982, con un titolo sfrontatamente politico ben rappresentato dall’immagine di copertina, disegnata – come di consueto – dalla moglie Alfreda Benge, e raffigurante un op eraio col pugno chiuso come improbabile emblema di una stilizzata Rolls Royce.

eraio col pugno chiuso come improbabile emblema di una stilizzata Rolls Royce.

Indubbiamente, Nothing Can Stop Us è, prima di tutto, una raccolta di inni politici e sociali. Sempre fedele alle sue ideologie ed in prima linea nel denunciare i soprusi del mondo occidentale, Wyatt decise di suonare nel disco unicamente le tastiere e le percussioni, lasciando ampio spazio per altri musicisti come l’amico Bill McCormick, il trombettista barbadoregno Harry Backett, il pianista Frank Roberts ed il bassista sudafricano Ernest Mothle. Questa volta, dopo le delusioni in fase di mixaggio di Ruth is Stranger Than Richard, Wyatt sorprendentemente decise di mettere in luce tutti i difetti del nuovo disco, arrivando a dichiarare sulle note di copertina: “potreste notare qualche imperfezione tecnica da parte mia: un’esitazione ritmica qui, una nota incerta là. Ovviamente le ho lasciate apposta per dimostrare la mia sincerità, quasi dolorosa“.

L’opener “Born Again Cretin” è l’unico brano del conio di Wyatt, un pezzo emblematico della sua ironica e tacita collera; inciso nella nuova dimora di Twinckenham in uno studio gestito dal jazzista Peter Ind (anche al contrabbasso), la prima parte si basa sul tema di “Peace” di Ornette Coleman, sviluppandosi poi in un doo-wop annacquato dal jazz che, nonostante un ritmo sinuoso, è il testimone oculare del feroce attacco scagliato nel testo (“So let Mandela rot in prison: someone should tell him how lucky he is. Read him George Orwell, explain about Naipaul because he must understand how he needs us“). La sorprendente “At Last I Am Free” ricalca invece un noto brano degli Chic, trasformando l’esultanza da disco-music del prototipo originale in una recondita disperazione che affiora delicatamente a galla, specialmente nel ritornello, in cui Wyatt vide – a ragione – un riferimento ai calpestati diritti civili degli afro-americani (Rodgers aveva scritto quei versi proprio quando militava nel Black Panther Party). E se nella tradizionale “Caimanera“, meglio nota come “Guantanamera”, Wyatt riprende in mano il “cantautore della Rivoluzione Cubana” Carlos Puebla, nella leggiadra “Grass” Robert plasma la canzone del grande amico e poeta Ivor Cutler, con un titolo che si ricollega alle “grassroots unions” e al tema dei sindacati in generale. La successiva “Stalin Wasn’t Stallin’” venne in origine registrata durante la Seconda Guerra Mondiale dal Golden Gate Jubilee Quartet e viene qui decantata in un gospel con varie parti vocali sovra-incise: dopo esser stato bollato come stalinista per la sua militanza nel Partito Comunista della Gran Bretagna, Wyatt con la solita ironia rispose con un brano che elogiava proprio Stalin, ma che venne originariamente inciso da un gruppo statunitense: è il classico concetto del clinamen della dottrina patafisica di Alfred Jarry, tanto cara a Robert, in cui un casuale “incidente di percorso” può causare una deviazione concettuale che genera un’accezione diversa, completamente assurda.

Dopo l’opener, il secondo inedito del disco è la celebre “Red Flag“, l’inno rivoluzionario per antonomasia, spogliato però di tutta la sua solennità e di ogni suo punto esclamativo, mentre la minimalista “Strange Fruit” è, d’altrocanto, una delle scelte meno convenzionali dell’album, un brano originariamente interpretato da Billie Holiday e che, a detta di Wyatt, cantata da lui suona “un tantino fuori luogo, un po’ come se un ebreo cantasse qualcosa dal Corano“. Nato come un componimento sui linciaggi nel sud degli Stati Uniti, Wyatt lo ricontestualizza con un nuovo significato storico ed una nuova dedica a Winnie Mandela, spostando ancora una volta il baricentro nel Sudafrica dell’apartheid. Un altro momento atipico è sicuramente rappresentato da “Arauco“, un brano tradizionale scritto dalla cantante folk Violeta Parra, una figura centrale della Nueva Cancìon Chilena e della sinistra latino-americana, morta suicida nel 1967 dopo un lungo periodo di depressione; in questo primo singolo pubblicato dopo il suo lustro di silenzio, Robert voleva sottolineare al suo interno – cantando, per questo, proprio in spagnolo – come lo sfruttamento delle popolazioni indigene era ancora in atto, soprattutto grazie alla silente complicità del mondo occidentale, con un garbato urlo verso lo sfruttamento dei più poveri che si protrae anche in “Trade Union“, una potente dichiarazione di solidarietà verso i lavoratori immigrati, proprio nel momento in cui i sindacati erano sotto attacco dei Tories: scritto ed interpretato dai Dishari di Abdus Salique con gli strumenti della loro tradizione, il brano si rifà alla loro musica, fortemente radicata nella riscoperta del più autoctono folk bengalese. Chiude questa raccolta politica il muto poema di “Stalingrad” e non poteva essere altrimenti: Wyatt non appare all’interno della canzone, abdicando al ruolo della voce solista per lo scrittore barbadoregno Peter Blackman, che dà il proprio omaggio a chi ha perso la vita nella battaglia simbolica della sconfitta del Terzo Reich.

Bisogna ricordare come Nothing Can Stop Us sia, prima di tutto, un’intenzionale raccolta di rivoluzioni fallite: “siamo vittime di una strana maledizione: abbiamo vinto tutte le guerre a memoria d’uomo. […] Tuttavia i vincitori non riflettono mai su se stessi, a differenza dei vinti. Nella sconfitta c’è una sorta di grazia, che noi non abbiamo mai conseguito, mentre a me piacerebbe che guardassimo con quella grazia e quella modestia al nostro ruolo nella storia del mondo“. Lo sguardo storico di Wyatt è stanco, ma sempre reattivo: ben lungi dal voler dare un valore propagandistico delle sue canzoni, l’ex Soft Machine si è sempre considerato più un mite osservatore, che un vero e proprio attivista (“mi sono sempre limitato ad inserire qualche segnalibro nella storia mentre le sopravvivevo“). E tenendo a mente queste splendide parole, se Nothing Can Stop Us non può essere considerato lucidamente come il migliore album di Robert Wyatt, di certo è sempre occasione per un momento di riflessione profonda sul brutale stato delle cose che silenziosamente ci circondano.