In un luogo sconfinato tra l’ardente calypso ed il folk rurale, nei meandri poliglotti delle stradine del blues e dell’arcaico soul urbano, si intravede l’ombra proiettata nella storia dal grande Taj Mahal, uno dei maggiori bluesmen del secolo scorso, con la sua voce roca, ricca di inflessioni patois (lo slang dei Caraibi) ed il suono acre della sua National steel guitar.

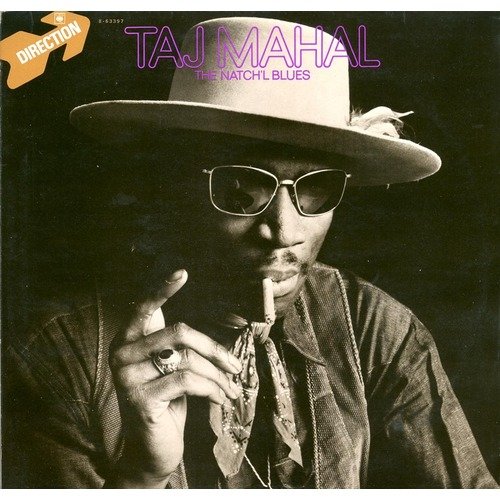

Taj Mahal (all’anagrafe Henry St. Clair Fredericks) nacque nel 1942 a New York, ma si trasferì presto con la famiglia a Springfield, nel Massachusetts, in un crogiolo multietnico di afroamericani, europei e antillani che lo portò a contatto con le culture di mezzo mondo; cresciuto in una famiglia di musicisti, il suo pedigree musicale si sarebbe presto plasmato in equilibrio tra la musica gospel della madre cantante e dalle lezioni di jazz indiano del padre pianista, morto quando Taj Mahal aveva undici anni, schiacciato sul lavoro da un trattore. Nel frattempo, la madre si risposò ed il patrigno donó la sua chitarra a Henry, che iniziò a suonarla all’età di 13 anni, ricevendo le prime lezioni da un nuovo vicino di casa, Lynwood Perry, nipote del famoso bluesman Arthur “Big Boy” Crudup. Nel 1964 Taj Mahal si laureò in zoologia e agronomia, adottò l’epiteto con cui passò alla storia (scegliendo il nome del celebre mausoleo indiano come emblema di non-violenza e tolleranza sociale) e si trasferì in California con l’amico Jesse Lee Kincaid: fu qui che incontrò il chitarrista Ry Cooder, con il quale formò i Rising Sons, una delle prime band interrraziali del periodo, che durò appena il tempo di alcune registrazioni (uscite postume nella raccolta Rising Sons featuring Taj Mahal and Ry Cooder, Columbia, 1992). Successivamente, iniziò a lavorare con gli iconici del blues (Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Buddy Guy, Lightnin’ Hopkins), affinando il suo canto inconfondibile e registrando live con i Rolling Stones (The Rolling Stones Rock and Roll Circus), prima di rilasciare l’album di debutto omonimo per la Columbia nel 1968. Un anno dopo uscì il secondo lavoro, The Natch’l Blues, un disco di trasformazione che combina il blues tradizionale alle moderne produzioni del suono, registrato con la medesima backing band del disco di esordio (il chitarrista Jesse Ed Davis, il bassista Gary Gilmore, il batterista Chuck Blackwell) con l’aggiunta di Al Kooper (piano) e Earl Palmer (batteria), sciolti insieme in una formazione coesa, guidata dall’acuità musicale degli arrangiamenti di Davis.

a lavorare con gli iconici del blues (Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Buddy Guy, Lightnin’ Hopkins), affinando il suo canto inconfondibile e registrando live con i Rolling Stones (The Rolling Stones Rock and Roll Circus), prima di rilasciare l’album di debutto omonimo per la Columbia nel 1968. Un anno dopo uscì il secondo lavoro, The Natch’l Blues, un disco di trasformazione che combina il blues tradizionale alle moderne produzioni del suono, registrato con la medesima backing band del disco di esordio (il chitarrista Jesse Ed Davis, il bassista Gary Gilmore, il batterista Chuck Blackwell) con l’aggiunta di Al Kooper (piano) e Earl Palmer (batteria), sciolti insieme in una formazione coesa, guidata dall’acuità musicale degli arrangiamenti di Davis.

La sensuale cavalcata di “Good Morning Miss Brown” si sviluppa lungo una scanalatura vibrante di basso mentre Taj Mahal sulla sua National interviene in connubio alla chitarra di Jesse Ed Davis, dando alla traccia un tono ritmico e jazz, riscaldato dalla sua potentissima voce soul. Il country-blues di “Corinna“, scritta in collaborazione con Davis, calza il contributo dell’armonica che si integra perfettamente con il tempo della canzone, sollecitato ulteriormente dal ritmo psichedelico che rimanda alla West Coast dei Grateful Dead. La successiva “I Ain’t Gonna Let Nobody Steal My Jellyroll” è un caldo blues del Delta segnato da una chitarra che sfrigola mentre “Going Up to the Country, Paint My Mailbox Blue” è un classico del repertorio di Taj Mahal, scritta quando si trasferì presso il Topanga Canyon: questa canzone cattura perfettamente lo stato d’animo della fine degli anni Sessanta, imprigionando l’enclave bohemien della Controcultura riunito nelle alte montagne di Santa Monica, con un messaggio senza tempo che è ancora più rilevante ai giorni nostri (“Don’t you know this smog’s got me down, I’m leavin’ LA baby. Don’t you know this smog has got me down, I’m goin’ up to the country where there ain’t no doggone smog around“).

La danza di “Done Changed My Way of Living” tra basso, batteria e la chitarra di Jesse Ed Davis, è un altro esempio della notevole competenza di Taj nell’asportare le componenti più tradizionali del blues e farle sue: nel contempo affettuoso ed austero, come una madre, Mahal ripropone uno stile arcaico del genere, quello delle piantagioni e delle messe gospel, prendendo in prestito una battuta di Fred Neil per rappresentare la vita dei minatori: “a handful of gimme, and a mouthful of much obliged”. All’insegna dell’organo di Al Kooper, che lascia subito spazio a sonorità più poderose, ha inizio “She Caught the Katy and Left Me a Mule to Ride“ dove Taj si dilegua sciolto alla sua armonica, riesumando festosamente la vecchia melodia di Yank Rachel, in una canzone che venne anche ripescata nel celebre film “The Blues Brothers”, ergendosi come un vero e proprio classico del genere. Il funk metallico di “The Cuckoo“, tra raggae e blues, dimostra l’ecletticità di una band intelligente, con la presenza di taglienti chitarre elettriche ed acustiche e di un basso usato da Gary Gilmore quasi come se fosse uno strumento solista, lavorando in tandem con l’esigente armonica di Taj Mahal.

Gli ultimi due brani vedono Taj Mahal esplorare le regioni più recondite dell’anima e sconfinare quasi nei territori feudali di Otis Redding; il soul di “You Don’t Miss Your Water (‘Til Your Well Runs Dry)” (originale di William Bell) si tinge di colori rhythm and blues con la voce di Taj Mahal che raggiunge l’intensità mistica di un gospel, avvalendosi anche di uno spettacolare assolo di cornetta realizzato da Jesse Ed Davis. Al contrario, l’R&B di “Ain’t That a Lot of Love” (cover di Homer Banks) è una passeggiata più impegnativa, alimentata pure da un corno che rievoca le atmosfere selvagge del “leone del blues” Bobby Bland; Taj Mahal ci dimostra un altro aspetto delle sue enormi possibilità, canalizzate con energia da una roboante chitarra elettrica e da un basso imperturbabile che riporta alla mente “Gimme Some Lovin’” dello Spencer Davis Group (che attinse proprio da questa traccia il suo incalzante riff).

Dopo il successivo Giant Step (1969) si chiuse il primo capitolo della sua carriera: quando tornò in scena con The Real Thing nel 1971, Taj Mahal fece un netto passo in avanti verso i territori del funk e della psichedelia, tra tromboni e tube, nell’estetica fluorescente dell’epoca.

Questo The Natch’l Blues vede sicuramente Taj Mahal al suo meglio, anche se negli anni sfornerà diversi capolavori, ma per quanto concerne la rilettura del blues del Delta non otterrà risultati migliori; si tratta di un disco di genere e umore vario, anche grazie al particolare talento di Taj per la narrazione, dove il suo canto propulsivo e spensierato si rivela nella fattispecie in epiche canzoni d’amore, ma la sua idea di base era semplicissima: riscoprire le radici del blues degli anni Venti/Trenta, elettrificandolo leggermente e riscaldandolo con un’energia di massa prelevata dal rock della sua epoca.

Una nuova edizione del disco venne rilasciata nel 2000, con una nuova simbolica copertina e tre bonus tracks: un’esecuzione velocizzata di “The Cuckoo”, il lamento elettrico di “New Strangers Blues” e la virtuosa “Things are Gonna Work Out Fine”; audiofili o no, questo album è un must-have: un’escursione idiomatica nel territorio del grande e vecchio blues, con la guida del rapsodico Taj Mahal che ebbe un ruolo primario nel rivitalizzare e preservare il blues acustico tradizionale, universalizzando il suo approccio e prelevando le radici della sua musica da tutti gli angoli del mondo.